Склероз или вечная память?

26.02.09

Мой Компьютер, №22 (526), 20.10.2008

Я уже давно заметил, что статьи про хард лучше всего пишутся под соответствующую музыку. Чем хардовее — тем лучше. Чем быстрее лупит ритм-секция — тем активнее мои пальцы скачут по клавишам. Правда, нужно знать меру, чтобы не получилось, как в старом анекдоте: «Я набираю текст со скоростью 2000 знаков в минуту… Правда, такой бред получается».

В итоге методом проб и находок определилось, что оптимальным сопровождением для работы «хардовика» является творчество группы Metallica. ![]() Производительность редакторско-авторского труда возрастает процентов на 30.

Производительность редакторско-авторского труда возрастает процентов на 30.

|

|

Прогнозы 2007-го года выглядят сверхоптимистично (DDR3 — черная линия), но циклы жизни памяти разных типов видны замечательно |

Так вот, этой осенью у этих заслуженных ветеранов рок-сцены вышел новый альбом — Death Magnetic, на котором обнаружился загадочный трек с названием Unforgiven III. Первый «Анфоргивен» был написан в далёком 1991-м году, и его до сих пор крутят на школьных дискотеках в качестве «медляка», а время от времени эту песню можно услышать даже из мобильников «риальных пасанов», сидящих на корточках и жующих семки. Unforgiven II тоже был довольно популярным, но свежей, третьей песне из этой «серии» вряд ли удастся заработать такую же народную любовь. Сложный ритм, тяжеловато звучит, да и молодые группы теснят «старичков»… Но песня хорошая, поэтому я уверен, что слушать её будут и через пять, и через десять лет.

Вот и третье поколение памяти DDR пока, вроде бы, никому особо не нужно. Но такую смену поколений мы уже проходили и знаем — рано или поздно всем придётся «пересесть» на DDR3. И ругать её за большие задержки и высокую стоимость никто не будет, как не ругают сейчас DDR2. Правда, если с ценой всё понятно (как только начнётся массовое производство и поставки DDR3, в действие вступят объективные законы рынка, по которым цена на память этого стандарта должна моментально рухнуть), то с таймингами стоит немного разобраться. Не пойдёт ли очередное усложнение конструкции во вред? Ну, на практике мы это проверим к следующему номеру МК, а пока посмотрим на теорию.

Плюс четыре, минус четыре

Прошлое (или, правильнее сказать, всё ещё актуальное) поколение памяти DDR2, по большому счёту, обеспечивает достаточную скорость обмена данными для большинства задач. Недовольными могут быть только редкие юзеры, занимающиеся на своих компьютерах научными расчётами. Ну, может быть, ещё какие-то специфические задачи найдутся, в остальном же DDR2 вполне успешно справляется со своими задачами.

При этом важно учесть, что последним официально принятым ассоциацией JEDEC (http://en.wikipedia.org/wiki/JEDEC, http://jedec.org) стандартом является DDR2-800. Достаточно распространённые модули DDR2-1066 и более быстрые уже не соответствуют стандартам — прежде всего, из-за необходимости повышать напряжение питания для их нормальной работы (соответственно растёт и нагрев, поэтому на многих быстрых модулях DDR2 устанавливают радиаторы). Собственно, после вышесказанного можно догадаться, зачем нужен переход на DDR3. Да, как и в случае с DDR2, дальнейшее наращивание скорости передачи данных по шине памяти и частоты работы самих микросхем упирается в нагрев. ![]() Надо чипы «разгружать».

Надо чипы «разгружать».

|

|

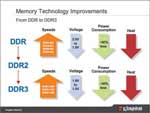

Переход на DDR3 — те же яйца, что и с DDR2. Не революция, а эволюция |

Суть перехода с DDR2 на DDR3 осталась той же, что и в прошлый раз (с DDR на DDR2). Если вспомнить упрощённую схему памяти этого стандарта, можно выделить три основных блока: внешнюю шину (для связи с контроллером), буфер ввода-вывода, а также непосредственно микросхемы памяти.

Сами по себе микросхемы памяти потихоньку совершенствуются независимо от текущего поколения DDR, просто по мере перехода на новые техпроцессы и отладки старых. Ну, как и процессоры в пределах одной микроархитектуры. Однако помимо скорости памяти нужно наращивать ещё и объём, причём сильно наращивать. А потом весь этот объём нужно приспособить к передаче по шине данных к процессору и обратно.

Ускорить саму передачу по шине, в принципе, можно. И это гораздо проще, чем «разгонять» сами чипы памяти, которые являются, по сути, массивами конденсаторов сверхмалой ёмкости. Можно было бы попытаться расширить шину, но это привело бы к значительному повышению стоимости материнских плат, да и не резиновые они — эти дорожки ещё нужно где-то размещать.

Поэтому чипы памяти поставили работать в паре (это отдалённо напоминает винчестеры в RAID 0), обеспечивая буфер обмена достаточным количеством данных для передачи. Вот вам и DDR первого поколения. Естественно, выбирать данные из двух банков (по так называемой схеме 2n-prefetch или «2n-предвыборки», если по-нашему) не так удобно, как из одного, поэтому возросли задержки (они же — тайминги). Но дальнейший рост частот перекрыл этот недостаток.

В DDR2 банков памяти стало уже четыре, что позволило удвоить максимальную пропускную способность внешней шины при той же нагрузке на чипы памяти. Заодно снизили напряжение питания и ввели ещё несколько усовершенствований, благо производство на тот момент уже было готово к этому.

DDR3 получился по тому же рецепту. В одну упряжку поставлено восемь банков памяти (8n-prefetch), напряжение питания снижено до 1.5 В, а также введено несколько менее заметных улучшений, о которых мы поговорим отдельно (в следующем номере). Так же, как и в прошлый раз, количество контактов на планке осталось прежним, но из-за другого напряжения питания пришлось перенести «ключ» (выемку на линии контактов) в сторону. Таким образом, память DDR3 в слот для DDR2 (как и DDR2 в слот DDR1) уже не вставишь, несмотря на то, что теоретически они могли бы быть совместимыми. Впрочем, народные умельцы, не обделённые силушкой богатырской, время от времени умудряются поставить DDR разных поколений в неподходящие слоты…

В ожидании чуда

|

|

Упрощённая схема DDR3 — обратите внимание на сквозную адресную шину |

Обычная оперативка на самом деле довольно редко «гоняет» большие массивы данных, идущих подряд. Это удел видеопамяти, которая постоянно загружена под завязку текстурами высокого разрешения :-). Для обычной ОЗУ не менее важной является скорость работы со случайными небольшими участками, и тут всё, по идее, упирается в производительность тех самых чипов памяти, стоящих за буфером ввода-вывода. Отсюда вполне логично было бы приравнять DDR-400 к DDR2-800, а DDR2-800 к DDR3-1600. Понимаете, да? Поток данных с внешней шины разделяется на два, четыре или восемь каналов. Но на самом деле поступательные эволюционные улучшения микросхем приводят к тому, что память работает быстрее. Да, первые модули DDR2 имели слабенькие тайминги, но сейчас задержками вроде 4-4-4-12 при 800 МГц уже никого не удивишь. По спецификации JEDEC DDR-400 не может иметь тайминги ниже 2.5-3-3-8 — а это явно не в два раза меньше, чем для DDR2-800. Можно возразить, что были DDR-400 с таймингами 2-2-2-5, но, пардон, есть и DDR2-800 на 3-3-3-10, только это уже хай-энд для энтузиастов, а не массовый продукт. Таким образом, DDR2 удвоенной частоты на самом деле не равен DDR по скорости работы со случайными данными, а процентов на 30% шустрее.

DDR3 должен повторить успешную историю DDR2. Однако, как гласит народная мудрость, семь раз отмерь, а один раз всё-таки отрежь. Поэтому в следующий раз мы посмотрим, как покажет себя DDR3 на практике.

Бато

БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО

В актуальных чипсетах Intel сороковой серии и топовых процессорах поддерживается частота FSB, равная 1600 МГц. При этом скорость передачи данных составляет 12.8 Гб/с (для FSB 1333 МГц — 10.67 Гб/с, FSB 1066 МГц — 8.5 Гб/с, FSB 800 МГц — 6.4 Гб/с — и так далее). Эти значения сопоставимы со скоростью передачи данных различных модулей DDR2 (поскольку современная шина FSB также использует принцип DDR с передачей сигналов и по фронту и по срезу импульса).

Получается, что процессор Core 2 Duo, работающий на шине 800 МГц в паре с памятью DDR2-800, может занять все 6.4 Гб/с, на которые способна FSB, только «переговорами» с памятью? А как же остальные устройства? На самом деле память, конечно, очень редко работает «на полную катушку», поэтому благодаря хитрым оптимизационным алгоритмам (во многом основанным на предсказании) Intel добилась того, что в реальных ситуациях шина FSB не тормозит работу системы. Однако, тем не менее, наращивание скорости шины было жизненно необходимым для раскрытия потенциала новых процессоров.

В новом поколении процессоров Core i7 проблема с памятью будет решена практически тем же способом, что и у AMD — внедрением контроллера памяти прямо на кристалл процессора, а не в северный мост чипсета. Соответственно, память будет общаться с CPU по своему отдельному каналу, а остальные устройства (в том числе и чувствительные к скорости передачи данных мощные видеокарты) — по своему.

Логично предположить, что на FSB 1600, которая на данный момент является топовой, DDR3-1600 был бы наиболее разумным вариантом. Но JEDEC планирует появление DDR3-2000, и не факт, что на этом развитие стандарта остановится. А возможности FSB уже почти исчерпаны. Таким образом переход на новую архитектуру и, соответственно, новый сокет для Intel был неизбежным.

Компания AMD, как вы знаете, уже давно использует встроенные контроллеры памяти, и, возможно, ранний переход на такую архитектуру был недостаточно оправдан. Но зато сейчас это окупается замечательной гибкостью платформы при апгрейде. Достаточно сказать, что сокеты АМ2, АМ2+ и АМ3 отличаются лишь условно — любой новый процессор сможет нормально работать в старой материнской плате.

Intel, конечно, не будет повторять старую ошибку времён Pentium 4 и RD-RAM, отпугивая своих поклонников в сторону AMD. Поэтому первые чипсеты пятидесятой серии, как и процессоры Core i7, должны поддерживать и второй, и третий DDR. ![]()

![]() Но новая материнская плата под новые процессоры всё равно потребуется.

Но новая материнская плата под новые процессоры всё равно потребуется.

Web-droid редактор

Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры

Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 может успешно справится с офисными задачами и развлекать владельца контентом и играми. Посмотрим, как прошло перевоплощение на базе известного шасси

Poco F6 Deadpool Limited Edition — смартфон Xiaomi приуроченный к выходу фильма

Poco Xiaomi смартфонXiaomi анонсировала специальную версию смартфона Poco F6 под названием Poco F6 Deadpool Limited Edition. Этот выпуск посвящен новому фильму «Дэдпул и Росомаха» (Deadpool & Wolverine).

Смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version получил разогнанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3

смартфонNubia Z60 Ultra Leading Version оснащен 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Встроенная фронтальная камера имеет разрешение 12 Мпикс.