Samsung R70 — ноутбук эксклюзивной серии

08.07.08

…Что же касается «начинки», то в первых предсерийных образцах была установлена видеокарта GeForce 8400M GS, а в качестве процессора — Core 2 Duo T7300. При этом в качестве серийных были заявлены Core 2 Duo T7100 и Mobility Radeon X1700. Согласитесь, немного разные конфигурации, которые всё-таки далеко не во всех задачах будут одинаково хороши. Но, забегая вперёд, скажу, что в конце концов в серию пошли ноутбуки с дискретными карточками nVidia, а вообще на данный момент линейка насчитывает восемь модификаций (от R70-A001 до R70-A008) с различными вариантами процессоров Core 2 Duo и видеокарт GeForce 8400/8600. С видеокартами вообще интересная ситуация. Samsung на своём официальном сайте и в спецификациях не пишет, какая именно модификация GeForce устанавливается в ноутбук. То есть, «циферки» есть, а «буковок» найти не удалось. Поэтому для нашего ноутбука (версия А001) конфигурацию пришлось уточнять при помощи утилиты everest.

…Что же касается «начинки», то в первых предсерийных образцах была установлена видеокарта GeForce 8400M GS, а в качестве процессора — Core 2 Duo T7300. При этом в качестве серийных были заявлены Core 2 Duo T7100 и Mobility Radeon X1700. Согласитесь, немного разные конфигурации, которые всё-таки далеко не во всех задачах будут одинаково хороши. Но, забегая вперёд, скажу, что в конце концов в серию пошли ноутбуки с дискретными карточками nVidia, а вообще на данный момент линейка насчитывает восемь модификаций (от R70-A001 до R70-A008) с различными вариантами процессоров Core 2 Duo и видеокарт GeForce 8400/8600. С видеокартами вообще интересная ситуация. Samsung на своём официальном сайте и в спецификациях не пишет, какая именно модификация GeForce устанавливается в ноутбук. То есть, «циферки» есть, а «буковок» найти не удалось. Поэтому для нашего ноутбука (версия А001) конфигурацию пришлось уточнять при помощи утилиты everest.

Утилита показала немного шизофренические данные. Видеокарта была опознана как GeForce 8600 GS, однако видеочип — как G86, то есть GeForce 8400/8500, у которых имеется всего по 16 унифицированных шейдерных блоков (против 32 у полноценной GeForce 8600 GT/GTS). Самое забавное, что о десктопной GeForce 8600 GS на сайте nVidia никакой информации нет, а мобильная версия описана крайне скупо. В общем, похоже, что нас в очередной раз решили «взять на арапа», продавая под более «крутым» именем заведомо более слабый продукт. Впрочем, не всё так плохо, поскольку меньшее количество конвейеров всё-таки делает видеокарту более экономичной, а для ноутбука этот параметр традиционно является одним из наиболее значимых. Ну, и ещё, конечно, радует полноценная 128-битная шина памяти, а также чуть более высокие частоты работы ядра в 3D-режиме по сравнению с GeForce 8600M GT. По «попугаям» всё равно догнать не получится, однако немного лишних кадров в секунду в Unreal Tournament 3 не помешают (да, идёт, причём довольно хорошо).

Впрочем, что-то я слишком глубоко ударился в изучение внутренностей R70. Давайте всё-таки двигаться по порядку. То есть с упаковки, комплектации и внешнего вида.

Кто-кто в теремочке живёт?

Упаковка у Samsung R70 оказалась вполне стандартной, да и «плюшек», наподобие фирменной сумки и/или небольшой внешней мышки, которые я в своё время получил в комплекте с ASUS A3500L, тут нет. Что ж, забегая вперёд, скажу, что такая бедная комплектация коробки компенсируется совсем небедной начинкой самого ноутбука. Но об этом ещё поговорим. А пока констатирую факт — ничего сверх того, что действительно необходимо для работы, в комплекте с Samsung R70 не поставляется.

Правда, не могу не упомянуть одну особенность стандартной батареи аккумуляторов для Samsung R70 (5200 миллиампер-часов). На ней имеется пятиступенчатый светодиодный индикатор с кнопочкой, при помощи которого можно в любой момент, не включая ноутбук и даже не подключая к нему батарею, посмотреть оставшийся заряд. Очень удобно.

Ну, и отдельно скажу, что в стандартную поставку входит лицензионная копия Windows Vista Home Premium. А точнее — диск для аварийного восстановления системы с этой операционкой, всё как обычно. На самом деле любой пользователь легального софта знает, что носитель — это дело десятое. Главное, иметь наклеечку с уникальным ключом, а саму систему скачиваем или переписываем у друга, если, конечно, необходимо хранить такую копию. В повседневной же жизни диск для восстановления, пожалуй, удобнее. Кроме того, в Samsung R70 использована ещё и фирменная система восстановления, которая прячет своё содержимое в невидимом разделе на жёстком диске (занимает 5 Гб). При желании это место, конечно, можно «оприходовать» и занять фильмом, игрой, музыкой — чем угодно. Но пока места хватает, лично я удалять этот раздел не хочу.

Для желающих установить на ноутбук ОС Windows XP никаких преград нет, с официального сайта можно скачать все необходимые драйверы и версии утилит. Вот про Linux ничего не скажу, однако друг-линуксоид с ноутбуком Sony очень похожей конфигурации установил себе последний билд Debian, поскольку ему нужна была хорошая поддержка Wi-Fi, реализованная только в этом дистрибутиве. Остальные устройства также работали нормально… За исключением моей флэшки с технологией U3. После подключения брелока Debian почему-то не стал опознавать не только эмулированный загрузочный раздел (что, в принципе, не страшно), но и основную память. Впрочем, это уже вопрос из разряда «как пропатчить KDE2 под FreeBSD» и к теме сегодняшнего теста никак не относится. ![]()

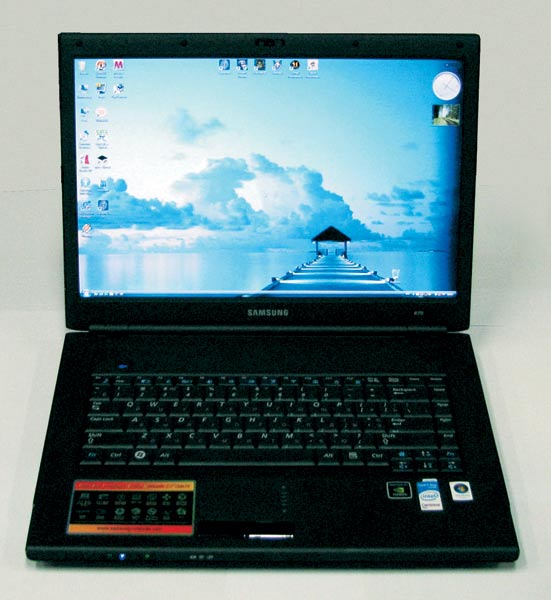

Внешность Samsung R70 впечатляет нарочитой простотой и стильностью. Ну, что сказать, в последнее время стало заметно, что Samsung наконец-таки нанял толковых промдизайнеров, которые могут нарисовать красивый и при этом вполне функциональный корпус для нового устройства (правда, это до сих пор не касается недорогих цифровых фотокамер Samsung ).

Внешность Samsung R70 впечатляет нарочитой простотой и стильностью. Ну, что сказать, в последнее время стало заметно, что Samsung наконец-таки нанял толковых промдизайнеров, которые могут нарисовать красивый и при этом вполне функциональный корпус для нового устройства (правда, это до сих пор не касается недорогих цифровых фотокамер Samsung ).

Да, заранее должен вас предупредить о том, что романтический белый узор и красное напыление на верхней крышке ноутбука — это результат творчества одного из победителей конкурса на лучший дизайн ноутбука от Intel (в рамках всё того же Day-X). Такой эксклюзив пока не планируется запускать в серию, так что рассчитывайте на глянцевую чёрную поверхность. О покрытии (как нашем, так и серийном) можно сказать две вещи: оно довольно маркое (отпечатки пальцев остаются моментально), но в то же время достаточно прочное. За две недели на крышке ни единой заметной царапины (хотя сверху уже полежала куртка и несколько мышек, которые попали в редакцию МК на тест).

Первое, что действительно бросается в глаза при взгляде на Samsung R70, это отсутствие такой привычной для глаза детали, как защёлка для крышки. Пятнадцатидюймовый широкоформатный экран прижимается к основному корпусу ноутбука при помощи усилия в самих шарнирах. Ну что ж, отсутствие защёлки добавляет стильности, да и проблем с этой особенностью поначалу не возникает. Чтобы попробовать, насколько надёжно крышка прижимается к корпусу, я попытался подержать Samsung R70 вверх ногами, но это получилось не с первого раза — выступающих частей практически нет, так что пользователь всё равно будет брать ноутбук за корпус и крышку одновременно. Но для порядка сообщу, что если изловчиться и ухватить ноутбук только за корпус, то сантиметра на три крышка всё-таки приоткрывается.

А вот главное неудобство открылось буквально пару часов назад, когда я специально вертел Samsung R70 и так, и эдак. Оказалось, что экран открывается не на все 180 градусов, как обычно делают в ноутбуках от 14 дюймов и больше, а немного меньше. Ясно, что это связано с особенностями «прижимного механизма» и при обычной работе нисколько не помешает. Но по опыту использования своего старого ноутбука я знаю, что время от времени необходимость в 180-градусном разворачивании требуется.

В остальном внешность у Samsung R70 вполне обычная — без излишеств, но всё вполне стильно. Именно за отсутствие «дизайнерских излишеств» я и любил вид своего старенького агрегата, так что с Samsung R70 тоже подружился довольно быстро. Одно только не могу понять, зачем кнопки на тачпаде сделали глянцевыми. На них, как и на крышке, моментально остаются неэстетичные отпечатки пальцев, причём на фоне приятного на ощупь шероховатого покрытия внутренних панелей и клавиатуры это ещё заметнее. Если придираться, то можно ещё отметить тускловатую и мелковатую кириллицу на клавиатуре. Если освещение рабочего места не самое лучшее, то тем, кто не освоил метода слепой печати, будет не очень уютно.

Кстати, широкоформатность Samsung R70 привела к тому, что по обе стороны от стандартной для ноутбуков клавиатуры (на 88 клавиш) осталось ещё довольно много места. Помнится, MSI использовала это пространство для того, чтобы втиснуть в ноутбук полноценную клавиатуру на 101 клавишу (правда, при этом некоторые клавиши оказались непривычно узкими, поэтому решение вышло не идеальным), но и у R70 открылись свои плюсы. На эти «поля» очень удобно ложатся кисти рук, поэтому работать на коленях гораздо удобнее, чем в случае с моим старым агрегатом с обычным (3x4) форматом при размере экрана в 14 дюймов. К тому же, на левую сторону Samsung R70 выходит «сопло» общей системы охлаждения, из которой дует довольно горячий поток воздуха («спасибо» высоким частотам дискретной GeForce 8600M GS). Подставлять под него руку не очень приятно, тем более, что это ухудшило бы отток воздуха. Да, не советую вам также ставить слева от Samsung R70 кока-колу или пиво — за полчаса нагреются до невкусного состояния . А вот чай и кофе ставить очень даже рекомендуется.

Сам по себе корпус ноутбука впечатлил своей прочностью. Немного прогибается только крышка под оптическим приводом Super Multi, но это уж как водится… От этого недуга избавлены только ноутбуки, на которых установлены приводы с щелевой загрузкой. В то же время, в такой привод не вставишь мини-диск, так что пусть прогибается.

Отдельно хочется отметить блок светодиодных индикаторов, выведенный на передний скос корпуса (то есть, статус системы видно и при закрытой крышке). Информативно и, чёрт побери, красиво.

Полный фарш

С основной конфигурацией мы уже успели бегло ознакомиться. Но для порядка перечислю всё, как положено.

В качестве платформы у нас выступает чипсет Intel 965PM (мобильная версия крайне удачного 965-го набора логики) с южным мостом ICH8M. Частоты, естественно, на ступень понижены. FSB работает «всего» на 800 МГц, а память — на 667 МГц (напомню, что настольная версия этого чипсета поддерживает 1067 и 800 МГц соответственно). В качестве процессора выступает Core 2 Duo T7100 (1.8 ГГц), произведённый по нормам 65-нм техпроцесса. Ну что ж, 45 нанометров в настольном сегменте пока представлены только одной моделью, до ноутбуков ещё не добрались. В самой мощной из возможных конфигураций Samsung R70 устанавливается Core 2 Duo T7500 (2.2 ГГц).

Памяти стандартно положено ставить всего 1 Гб. Но для придания большей «эксклюзивности» в наш ноутбук Intel добавила ещё одну планку. Итого имеем 2 Гб ОЗУ. Если вы помните наш сравнительный мегатест с разными объёмами памяти под Windows XP и Windows Vista, то должны знать, что в большинстве привычных тестов объём памяти выше 1 Гб не критичен. Но прогресс не стоит на месте, и для многих новых игр оптимальным объёмом уже является 2 Гб ОЗУ, не говоря о таких приложениях, как Adobe Photoshop, 3DS MAX и других. Вполне разумно при покупке ноутбука с двуядерным процессором тут же планировать и апгрейд памяти.

Про видеоадаптер уже сказано много, поэтому просто уточню, что при чипе G86 частоты GeForce 8600M GS соответствуют частотам настольного 8600 GT (540 МГц геометрия, 1200 МГц шейдерный блок, 700 МГц память). О производительности чуть ниже, а пока отмечу только наличие трёх режимов работы (2D, low-power 3D и full 3D), позволяющих экономнее расходовать заряд аккумулятора в зависимости от ситуации. AMD в серии Radeon HD 3XXX ввела аналогичные режимы и для десктопных моделей, так что о преимуществах такого подхода, хоть и от конкурентов, но наслышаны . Процессор, понятное дело, достаточно экономичен. В режиме максимальной производительности Core 2 Duo T7100 питается напряжением 1.175 Вт и с множителем 9.0 работает на частоте 1.8 ГГц. Ну, ясно, номинал обычного 65-нм процессора Intel. А вот при включении энергосберегающего режима у утилиты CPU-Z «едет крыша» (множитель показывается как 136.0, что, конечно же, является полным бредом). Впрочем, при помощи шаманских плясок удалось выяснить, что на самом деле множитель устанавливается в значение 6.0, а напряжение падает до 0.9 В. Собственно, почему я так много внимания уделяю этим деталям? Всё просто — меня смутило обещанное на сайте Samsung время автономной работы (до 6.8 часов). Я понимаю, что батарея имеет увеличенную ёмкость (не 4800 миллиампер-часов), а энергосберегающие функции в процессорах Core 2 Duo более продуктивны, чем в стареньком Celeron M. Однако же дискретная видеокарта и более высокие частоты вполне определённо предполагают более высокий расход «топлива» .

В итоге полевые испытания показали, что в случае работы с MS Office при запущенном WinAMP’е и почти минимальной яркости экрана Samsung R70 выдерживает чуть больше пяти часов в автономном режиме (5:12). Что ж, теоретически (без WinAMP’а) можно было бы и до заявленных 6.8 часов дотянуть, но я без музыки работать не могу . В режиме полной нагрузки Samsung R70 выдерживает два – два с половиной часа (это при игре в требовательный шутер), хотя надо будет ещё попробовать для наиболее полной загруженности системы поиграть в тот же шутер через Интернет при помощи Wi-Fi.

Винчестер по спецификации должен быть установлен на 120 Гб. Однако тут снова в качестве «эксклюзива» на нашем ноутбуке оказалась модель Fujitsu 160 Гб (5400 об/мин, 8 Мб буфер). В принципе, довольно шустрый «блин». Особенно хорошо он выглядит в контрасте с моим старым ноутбуком, который комплектовался «тормозом» с частотой вращения 4200 об/мин (по сути, это был главный недостаток моего старого ноутбука).

Оптический привод совместного производства Samsung и Toshiba (TSST Corp) ничем особенным не отметился. Пишет нормально, читает — тоже. Правда, конкретно «убитый» DVD читался с трудом (старенькая Matsushita в этом деле до сих пор остаётся непревзойдённой), но, слава богу, таки прочитался. Зато тут поддерживается функция LightScribe — нанесение лазерных изображений на оборотную сторону дисков. Придётся искать подходящие болванки, подписи маркером на коллекции аниме уже как-то примелькались. Жаль, конечно, что привод не поддерживает Blu-Ray, но это неизбежно подняло бы цену ноутбука на пару сотен долларов (про запись я уже просто молчу). Но, в принципе, пока цена за один мегабайт пространства на диске BD-R превышает цену пространства на обычном DVD более чем в пять раз, переходить на «синий луч» смысла не вижу.

Кроме перечисленного добра, в недрах Samsung R70 обнаружились гигабитный контроллер Ethernet от Broadcom, Wi-Fi модуль Intel 802.11abg, модем стандарта V.92 и Bluetooth 2.0+EDR. В общем, полный набор всех коммуникационных средств.

А вот с портами ввода-вывода ситуация уже не настолько однозначная. С одной стороны, имеется новомодный выход HDMI. Вроде бы и хорошо, но учитывая, что привод в Samsung R70 не Blu-Ray и не HD-DVD, получается, что HDMI вроде бы и не нужен. А вот выходов USB 2.0 тут всего три, причём два из них расположены впритык один к другому. Если подключать сюда USB-модем для связи G3, второй разъём останется недоступным. Исходя из этого, пожалуй, буду искать Bluetooth-мышь, чтобы USB-разъёмов хватало на все устройства.

Не обнаружилось на Samsung R70 ни IEEE 1394, ни оптического выхода звуковой карты. Зато Samsung не стал игнорировать неугасимую популярность старого доброго формата PCMCIA и оставил такой слот. Многие другие производители уже отказались от этого формата, но совершенно зря — устройств под этот разъём существует огромное количество.

Естественно, имеется внешний выход d-Sub, выход на наушники и вход для внешнего микрофона. COM и LPT-порты отсутствуют. Логика в этом, конечно, есть. Ноутбуки такой мощности вряд ли будут активно использоваться со старыми периферийными устройствами или инженерами, которым нужен LPT-выход для использования некоторых программаторов. Тем не менее, учитывайте этот момент. ASUS, например, всё ещё выпускает ноутбуки с LPT или COM.

В качестве бонуса Samsung R70 имеет встроенную камеру (1.3 Мпикс) и микрофон. Камера особым качеством не блещет (это не macbook), но для видеочатов её вполне хватает. А вот микрофон действительно неплох. Только непонятно, зачем его воткнули так близко к клавиатуре, да ещё со сдвигом влево. Если набирать текст, микрофон 100% будет закрыт левой ладонью, да и стук нажимаемых клавиш в нём регистрируется очень хорошо. Логичнее было бы установить его рядом с камерой, на крышке ноутбука.

Окно в Корею

Широкоформатный экран с диагональю 15.4 дюйма — вот, пожалуй, главный объект гордости Samsung R70. И основным «внушающим» фактором выступают не столько привычные яркость, контрастность, а также новомодное глянцевое покрытие (довольно приятное, стоит признать, но имеющее и очевидный недостаток — блики). С цветом тут тоже всё в порядке, причём углы обзора по вертикали ровные, одинаковые для всех трёх цветов субпикселей. Это приятно, при работе с Photoshop рабочей областью будет весь экран, а не только его центральная часть. На недорогих ноутбуках (до 800 долларов), которые бывали у нас в редакции, обычно при расположении экрана на расстоянии до полуметра от глаз верхняя часть экрана всё равно затемнялась. С Samsung R70 такого не происходит.

Широкоформатный экран с диагональю 15.4 дюйма — вот, пожалуй, главный объект гордости Samsung R70. И основным «внушающим» фактором выступают не столько привычные яркость, контрастность, а также новомодное глянцевое покрытие (довольно приятное, стоит признать, но имеющее и очевидный недостаток — блики). С цветом тут тоже всё в порядке, причём углы обзора по вертикали ровные, одинаковые для всех трёх цветов субпикселей. Это приятно, при работе с Photoshop рабочей областью будет весь экран, а не только его центральная часть. На недорогих ноутбуках (до 800 долларов), которые бывали у нас в редакции, обычно при расположении экрана на расстоянии до полуметра от глаз верхняя часть экрана всё равно затемнялась. С Samsung R70 такого не происходит.

Впрочем, как уже было сказано, особая прелесть экрана Samsung R70 заключается не во всём вышеперечисленном, а в потрясающей разрешающей способности. Представьте только, на 15.4 дюймах диагонали уместилась матрица с разрешением в 1680×1050 точек! Конечно, для кого-то такое разрешение будет слишком мелким, не у всех зрение идеальное. Но побочным эффектом от такого базового разрешения стало то, что привычные (и прямо скажем, уродливые) артефакты при интерполяции нестандартных разрешений на жидкокристаллических панелях в Samsung R70 практически незаметны. Зерно настолько мелкое, что даже разрешение 1440×800, не сильно отличающееся от «родного», на первый взгляд, выглядит совершенно естественно.

Учитывая то, что GeForce 8600M GS всё-таки не настолько мощная видеокарта, как хотелось бы, такое умение экрана принимать любое разрешение только радует. Например, уже упомянутый Unreal Tournament 3 в разрешении 1024×768 при средних настройках выдаёт вполне играбельные 20-30 fps. Ну и, само собой, на таком экране смотреть кино — одно удовольствие.

Из недостатков могу отметить разве что слишком агрессивную подсветку экрана. Она более-менее равномерна, но всё-таки её артефакты слишком заметны. ![]()

|

Работающий дисплей: красота! |

А вот подсветка расстроила, особенно нижний край |

38 попугаев

Прежде чем говорить о производительности Samsung R70, нужно пару слов сказать о комплекте программ, поставляемых с этим ноутбуком. На многое я не рассчитывал, но оказалось, что зря. Базовый набор софта от Samsung оказался действительно полезным и удобным. Плеер для DVD, утилиты для загрузки обновлений и бэкапа особо описывать нет смысла, функциональность у них примерно та же, что и у других аналогичных продуктов.

Однако радует тот факт, что весь этот инструментарий (попрошу заметить, достаточно мощный инструментарий) покупатель Samsung R70 получает даром. Если же сложить стоимость отдельных программ, нужных для замены всего этого добра, получится 100-150 долларов, не меньше. Я понимаю, что бирочку «гордый пользователь нелегального софта» в нашей стране можно лепить на 90% компьютеров, однако пора бы уже и честь знать. Для тех, кто поддерживает свободное ПО, есть Linux и софт под него. А раз уж мы используем Windows и проприетарные программы, то пора бы уже привыкать к тому, что за работу их создателям надо платить.

Впрочем, это уже тема для отдельного разговора. А пока продолжим про софт от Samsung.

Особенно мне понравился менеджер сетевых подключений для беспроводной связи. В Киеве, где даже в «Пузатой хате» теперь есть бесплатный Wi-Fi, современный владелец ноутбука может серфить в Интернете на протяжении дня из нескольких точек. Это не считая тех, у кого Wi-Fi точки доступа стоят ещё на работе и дома. Настраивать подключение каждый раз — слишком утомительно. Вот для этого Samsung и предлагает свой менеджер. Создаётся профиль с нужными настройками, и в нужный момент вы просто выбираете сеть из созданного ранее списка. Удобно.

То же самое можно сказать про небольшую утилитку для работы с камерой. С её помощью можно просто вывести изображение на экран, записать видео, снять отдельный кадр. Негусто, но вполне достаточно. Например, записки на холодильнике теперь могут отправляться на заслуженный отдых, поскольку всё необходимое проще сказать в камеру и оставить ноут открытым на видном месте. Тот, кому адресовано сообщение, не будет вынужден полчаса разбирать ваши каракули. Впрочем, тем, у кого плохая дикция, от записок всё-таки лучше не отказываться.

Ну, и последним пунктом (по очерёдности, но не по важности) у нас идёт утилита настройки уровня производительности системы. Вот тут после всего великолепия, описанного выше, у Samsung получился явный прокол. Позиций всего три, для каждой из них настраивается только уровень яркости экрана и время отключения (экрана, винчестеров, самого ноутбука) при простое. Быстрого переключения режимов нет, приходится каждый раз лезть мышкой к трею и делать по два клика… Конечно, по сравнению с ASUS’овской утилиткой Power4Gear, для управления которой на корпусе имеется даже целая отдельная кнопка, Samsung выглядит бледновато. Одно лишь радует, что у платформы Intel Centrino Duo очень хорошая способность к саморегуляции, поэтому в рамках одного из трёх заданных режимов ноутбук, уж поверьте, сэкономит всю энергию, какую только сможет. Просто привык я как-то всё «руками» контролировать. Ну да ладно.

В общем, особого пристрастия к тестированию различными пакетами не было, однако хотелось посмотреть на разницу в производительности при разных режимах работы. То есть, при работе от батарей. Для меня это принципиально, как минимум, в свете того, что частенько доводится кататься в поездах. Смотреть телевизор неохота, уж лучше из своих запасов что-нибудь осилить. В то же время, когда приходится приглушать подсветку экрана до минимума, удовольствия от просмотра фильма никакого не получается. Не говоря уже о том, чтобы попробовать поработать (естественно, с текстом).

Впрочем, экономный режим меня вполне устроил. DVD-видео проигрывалось отлично, без тормозов. Да и было бы с чего. Про офисные пакеты и прочую мелочёвку, которая обычно запускается в таком режиме, речь даже не идёт. Ясно, что мощности даже при минимальном энергопотреблении хватает с головой, ну, а играть тут и не предполагается. Всё-таки никто и не обещал, что ноутбук протянет 6 часов под экстремальной нагрузкой.

Так что основной упор делался на сравнение режимов средней и высокой производительности.

Первым у нас шёл тест на простой программе SuperPi, вычисляющей число «Пи» с заданной точностью (до 2-миллионного знака). ![]()

![]() В режиме максимальной производительности результат сос

В режиме максимальной производительности результат сос

Web-droid редактор

вологість:

тиск:

вітер:

Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени

Полноразмерные наушники Sony WH-1000XM5 уже достаточно долго присутствуют на рынке, но шума, простите, наделали не так много. Разберемся почему, ведь еще несколько лет назад серия Sony WH-1000XM была одной из самых популярных.

Новые телевизоры Sony линейки Mini LED, OLED и LED 2024 года получили улучшенные алгоритмы обработки картинки

Sony телевизорЦена нового телевизора Sony Bravia 9 начинается с $3299,99 за 65-дюймовую модель. Версии с диагональю экрана 75 и 85 дюймов стоят $3999,99 и $5499,99, соответственно.

Тайвань снова трясет. TSMC вновь приостанавливала производство

процессор события в миреНовые толчки слабее и не принесли ощутимых разрушений. Однако есть информация, что некоторые нарушения в рабочем режиме заводов TSMC имели место